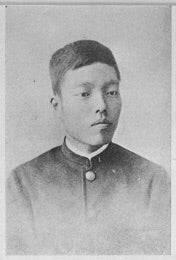

夏目漱石(本名:夏目金之助)は、『吾輩は猫である』『坊ちゃん』など、優れた小説をたくさん書いた明治時代の立派な小説家です。

漱石ほど多くの人に親しまれている小説家はいません。

どんなに多く人々が勇気づけられ、正しい生き方を教えられたことでしょう!

明治維新で名主の役目なくなり,家は裕福でなくなった!

夏目漱石は、慶應3年(1867年)1月5日(今の暦で2月9日)、東京の牛込馬場下で生まれました。

名前は、金之助です。この名前は、生まれた日が5日で『庚申』という日に当たるため、昔から「この日に生まれると、大泥棒になる。それを逃れるためには、金の字のついた名前をつければよい」という言い伝えがあるからでした。

父親は夏目直克といい、名主を務めて裕福でした。

しかし、生まれたこの年は、日本の国が大きく変わった年です。

これまで300年の長い間、日本の国を治めていた徳川幕府は滅びて天皇が国を治めることになったのです。

この年、年号は明治と変わり新しい世の中になりました。

名主という役目もなくなり、名主でなくなった夏目の家は、生活が苦しくなりました

養子に出され………。

金之助は、生後まもなく四谷の古道具屋に預けられましたが、1歳で新宿(後に浅草ㇸ引越)の塩原昌之助という人のところへ、養子に出されました。

明治7年(1874年)7歳になった金之助は、浅草の戸田小学校に入学しました。塩原の家では、父母のけんかが絶えず、金之助は一人残されてしまいました。

明治9年(1876年)、金之助は9歳の時、夏目の家へ帰りました。市ヶ谷の柳町小学校へ通い、11歳になったとき、神田猿楽町の金華小学校に移りました。

明治12年(1879年)、一橋尋常中学校(今の日比谷高校)に入学しました。そのころの東京には、中学校は一橋一つで、英文と漢文の二つに分かれていました。金之助は好きな漢文を選びました。

11歳年上の一番上の兄大助は、英語を進め金之助に大学を進めました。二番目の兄栄之助、三番目の兄和三郎は遊んでばかりいて、たのみになるのは金之助だけです。

母千代亡くなる!

明治14年(1881年)14歳の時、母千枝が亡くなりました。

英語より漢文が好きだったので一橋中学をやめて、漢文ばかり教えている二松学舎へ入りました。

大助兄さんからは、英語をやって政治家になれ、小説家では偉くなれないぞと言われましたが。金之助は、立派な小説家になろうと勉強だけはやめませんでした。

明治16年(1883年)16歳の時、二松学舎をやめて成立学舎に入り英語の勉強を始めました。

明治17年(1884年)17歳で、東京大学予備門(後の第一高等学校、今の東大教養学部に)入学しました。

明治19年(1886年)19歳の時、腹膜炎にかかり、試験が受けられず落第しました。予備門に通う傍ら、友達の中村是公と一緒に江東義塾で英語を教えました。月給は5円。

明治20年(1887年)20歳の時、長兄大助、次兄栄之助が相次いで亡くなりました。

明治21年(1888年)夏目の父と、塩原の養父との間に話し合いがまとまり、元の夏目金之助に帰りました。

同年齢の正岡子規と出会う!

明治22年(1889年)同年齢の正岡子規と友達になり、子規に見せるため『木屑録』を書き、初めて『漱石』という号を使いました。

明治23年(1890年)9月、東京帝国大学(今の東京大学)に入学

明治25年(1891年)25歳の時、東京専門学校(今の早稲田大学)で、英語を教える。また、夏休みに四国の子規の家で、弟子の高浜虚子と知り合いになる。

明治26年(1893年)7月に大学を首席で卒業する。10月、東京高等師範学校(後の東京教育大学)の英語の先生になりました。

明治28年(1895年)4月、28歳の時、愛媛県松山中学校(今の松山東高等学校)の先生になって、四国に渡りました。

明治29年(1896年)4月、松山中学校の先生をやめ、熊本第五高等学校(今の熊本大学)の先生になりました。月給は百円。

また、この熊本で、貴族院(今の参議院)の書記官長、中根重一の娘鏡子と結婚しました。

明治30年(1897年)6月、父親がなくなる。

イギリスへ留学

明治33年(1900年)9月、イギリスへ留学のため横浜からロンドンに向かいました。

明治36年(1903年)1月、イギリスから帰国し、熊本第5高等学校をやめ、4月から第一高等学校と東京帝国大学の先生になりました。

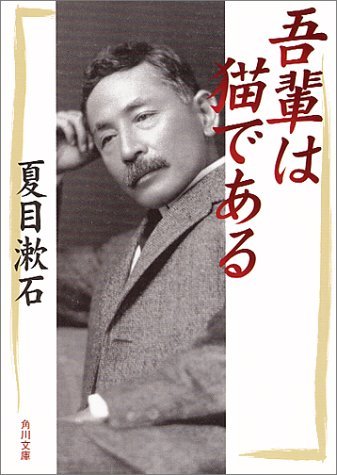

「吾輩は猫である」を発表

明治38年(1905年)38歳の時、『吾輩は猫である』を発表し有名になる。

明治39年(1906年)4月、小説『坊ちゃん』『草枕』『二百十日』などを発表。

明治40年(1907年)4月、40歳の時に大学の先生を辞めて朝日新聞社に入り、小説『虞美人草』を朝日新聞に載せました。長男純一が生まれました。

明治42年(1909年)9月、中村是公に招かれて満州、朝鮮などを旅行しました。

明治43年(1910年)6月、43歳の時胃の病気で入院

明治44年(1911年)2月、文学博士になることを断りました。

大正元年(1912年)、朝日新聞に「彼岸過ぎまで』「行人』を載せる。

大正3年(1914年)、朝日新聞に『こころ』を載せました。

大正4年(1915年)、朝日新聞に『ガラス戸のうち』『道草』を載せました。

大正5年(1916年)49歳の時、朝日新聞に最後の小説『明暗』を載せ始めました。11月22日、再び胃の病気が悪化して、12月9日多くの人々に見守られながら、この世を去りました。

コメント