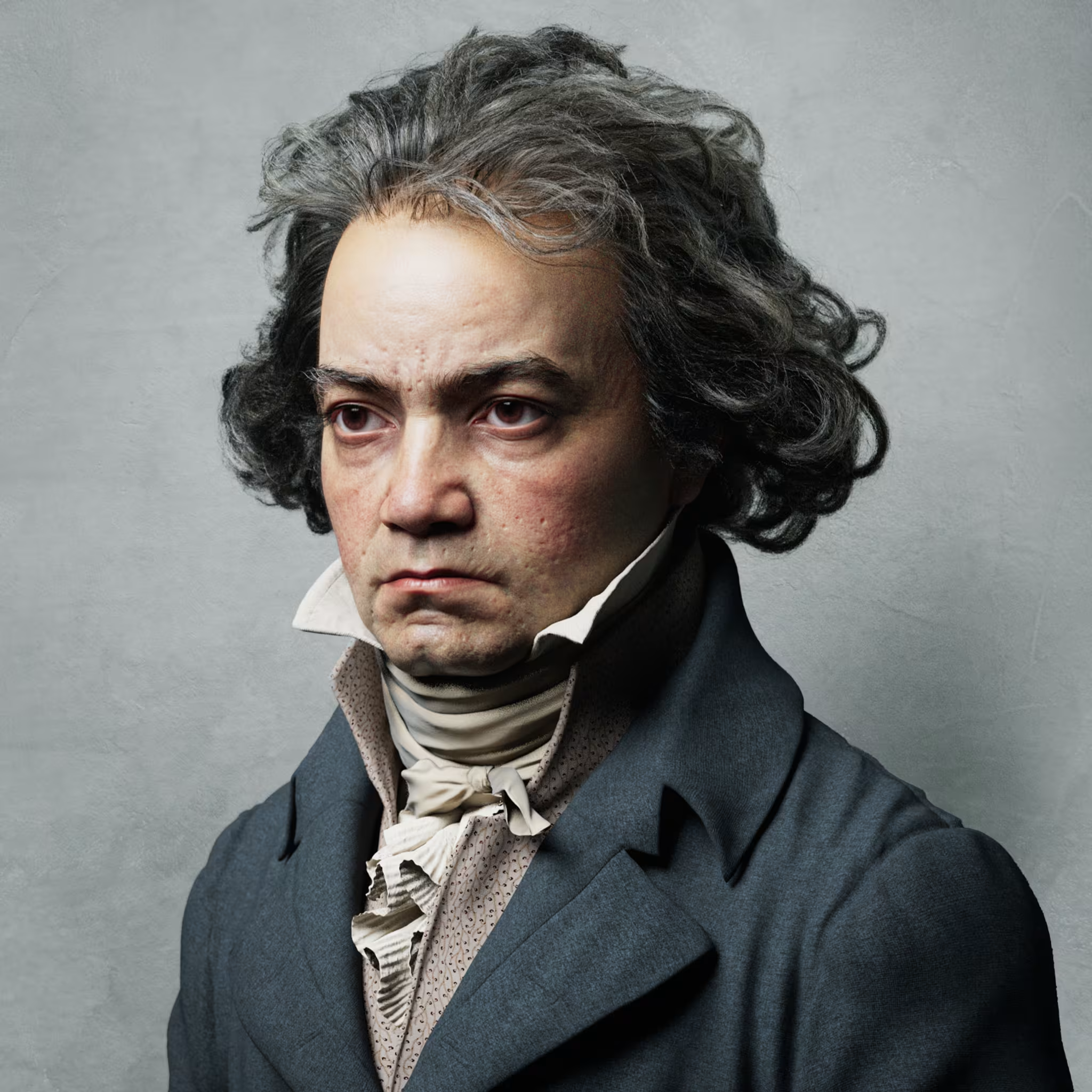

ベートーヴェンはドイツの作曲家、ピアニストで日本では「楽聖」と呼ばれています。

1770年12月16日、神聖ローマ帝国(今のドイツ)のボンで父ヨハンと母マリアの間に長男として、凍り付くような寒い12月、ライン川の河畔にある都市、ボンのボンガッセ20番地にベートーベンは生まれました。そして、1827年3月26日に56歳で亡くなりました。

父は宮廷楽団のテノール歌手をしていました。兄弟は弟が二人います。

父のスパルタ教育が大成功!?

宮廷音楽家を務める一家に生まれたベートーベンは、自然と音楽に興味を持ち、才能を発揮しました。周りの熱心な音楽教育によって、ベートーベンのピアノの腕はどんどん上達しわずか11歳で先生の代わりを務め、楽譜の出版も行いました。

ハイドンから弟子としてウイーンに来るーヴェン

ベートーヴェンはウイーンに来てから、徐々に名声を揚げていきました。ウイーンに来てから4年がたった1796年(26歳)の時点で既に、同世代の中でも最も評価される作曲家となっていました。

20代後半頃より持病の軟調が徐々に悪化して、28歳でピークに達し32歳で自殺も考えています。

しかし、彼自身の芸術(音楽)への強い情熱をもってこの苦労を乗り越え、再び生きる意慾を得て、新たな芸術の道へと進んでいくこととなりました。

1804年(34歳)に交響曲第3番を発表したのを皮切りに、その後10年間にわたって中期を代表する作品が書かれ、べートーヴェンにとって傑作の森(ロマン・ロランによる表現)と呼ばれる時期となります。その後は、ピアニスト兼作曲家は完全に作曲家に移っています。

40歳頃(晩年の15年間)には、全聾となり、さらに神経性とされる持病の腹痛や下痢にも苦しめられました。

苦悩の中で書き上げた「交響曲第9番」や「ミサ・ソレムニス」

<交響曲は全部で9曲を作曲>

1. 第1番 ハ長調 作品 21

2. 第2番 ニ長調 作品 36

3. 第3番 変ホ長調 エロイカ(英雄)作品

4. 第4番 変ロ長調 作品 60

5. 第5番 ハ短調(運命)作品67

6. 第6番 へ長調(田園)作品68

7. 第7番 イ長調 作品92

8. 第8番 へ長調 作品93

9. 第9番 ニ短調(合唱付き)

そうした苦悩の中で書き上げた「交響曲9番」や「ミサ・ソレムニス」といった大作、ピアノソナタや弦楽四重奏等の作品群は、彼のたどり着いた境地の未曽有の高さを示すものがあります。

葬儀には、シューベルト、ヨーゼフ、マイゼダーらも参列しました。

、

コメント