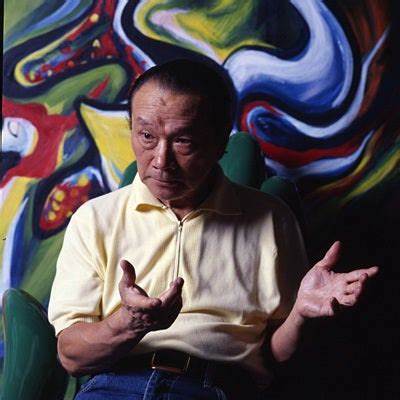

岡本太郎は、1911年(明治44)2月26日に父岡本一平、母かの子の長男として生まれた日本の芸術家、作家です。

岡本太郎は、大阪万博のシンボル「太陽の塔」を作ったことで有名ですが、どのような人であったのでしょうか?

- 父は漫画家、母は小説家

- 個性的な芸術家夫婦のもと、一人っ子として育った

- パリの青春とつらい帰国(1930-1946)

- 「これだ!」ピカソの絵に涙

- 戦後の美術界へ殴り込み(1947-1962)

- 運命の女性、敏子との出会い

- スキーの腕前はプロ級!話題になった青山のアトリエ、太郎デザインの宇宙人はヒトデ型

- 大阪万博と太陽の塔(1963-1975)

- 東京五輪参加メダルヲデザイン、万博のテーマプロデューサーに、「ベラボーなもの」太陽の塔、ギョロ目の飛行船「TARO号」

- 「芸術は爆発だ!」生き続ける太郎の魂(1976-1996)

- 「芸術は爆発だ!」、子供の自由奔放の絵が大好き、お別れ会「岡本太郎と語る広場」

- 行方不明だった壁画との出会い

- 『明日の神話』が渋谷駅へ

父は漫画家、母は小説家

太郎の父・岡本一平は、1886年(明治19)北海道の函館に、父・竹二郎、母・正の長男として生まれました。

太郎の母・かの子は、1889年(明治22)東京市赤坂区青山南町(今の東京都港区)に、父・大貫寅吉、母・アイの長女として裕福な大貫家別邸で誕生しました。

個性的な芸術家夫婦のもと、一人っ子として育った

岡本太郎は、人気漫画家の一平と、情熱的な女流作家かの子との間に生まれました。兄弟は、妹と弟がいましたが早くに亡くなったため、一人っ子として育ちました。

1912年(明治45)に父・一平は朝日新聞社に入社し、新聞に一コマ漫画を連載して夏目漱石に認められました。しかし、この頃から一平の放蕩が始まり、またかの子も早稲田大学の学生だった堀切茂雄と恋愛して夫婦の危機となりました。

1913年(大正2)に、長女(太郎の妹)が誕生しましたが、翌年に亡くなりました。そして、1915年(大正4)に、次男(太郎の弟)が誕生しましたが、翌年に亡くなりました。さらに、1916年(大正5)には、かの子の恋人・堀切が肺結核のため亡くなりました。

1917年(大正6)、一平・かの子は別居・同居を繰り返し難しい夫婦関係を続け、宗教に救いをもとめるようになりました。そして、恒松安夫らが岡本家に秘書として同居して、家事の面倒を見るようになりました。

1918年大正7)、太郎は転向を2回重ね、翌年に慶應義塾幼稚舎に落ち着き、寄宿舎に入りました。

1922年(大正11)、一平は出版社から派遣されて、世界一周の旅へ出発し、「漫画世界一周」を雑誌に連載しました。

1923年(大正12)、関東大震災が発生し、鎌倉で被災して、岡本家は島根・石見の恒松安夫の実家へ避難しました。

1929年(昭和4)、太郎は東京美術学校洋楽科に入学するが、半年後に退学しました。そして、12月に一平のロンドン軍縮会議取材についていくために、一家でヨーロッパに渡りました。

パリの青春とつらい帰国(1930-1946)

<両親と別れ、一人残ったパリ、芸術の都での青春>

・到着したパリで両親と別れた太郎は、その後たった一人で暮らします。

・やがて言葉も覚え、芸術に打ち込む充実の11年間を過ごしました。

「これだ!」ピカソの絵に涙

1932年(昭和7)、太郎はピカソの作品「水差しと果物鉢」(1931年)に感動する。

1933年(昭和8)、太郎は生まれて初めて正式に作品を世に発表し、新聞・雑誌で高い評価を得て、パリでも有望な若手芸術家としてその名を知られていきました。

1939年(昭和14)に母・かの子が49才で死去し、太郎はパリでその知らせを電報で受け取りました。この年に、パリ大学民族学科を卒業し、第二次世界大戦が始まりました。

1940年(昭和15)6月、ドイツ軍がパリを占領したため、最後の引き上げ船・白山丸で日本への帰途につきました。

1942年(昭和17)1月、軍隊に召集され、中国の戦場へ行きました。

1945年(昭和20)8月、日本降伏で戦争が終結し、1946年(昭和21)6月、中国から日本に帰国しました。父・一平の疎開先の岐阜県を訪ね、再開しました。そして、神奈川県・鎌倉の川端康成宅や川崎のかの子の実家などを転々としました。

戦後の美術界へ殴り込み(1947-1962)

<日本に芸術運動を!太郎の挑戦が始まった>

戦後の焼け野原が立ち直る中、作品作りに取り組む太郎。

花田清輝という親友ができると、芸術家やその卵たちを集めて会を結成しました。

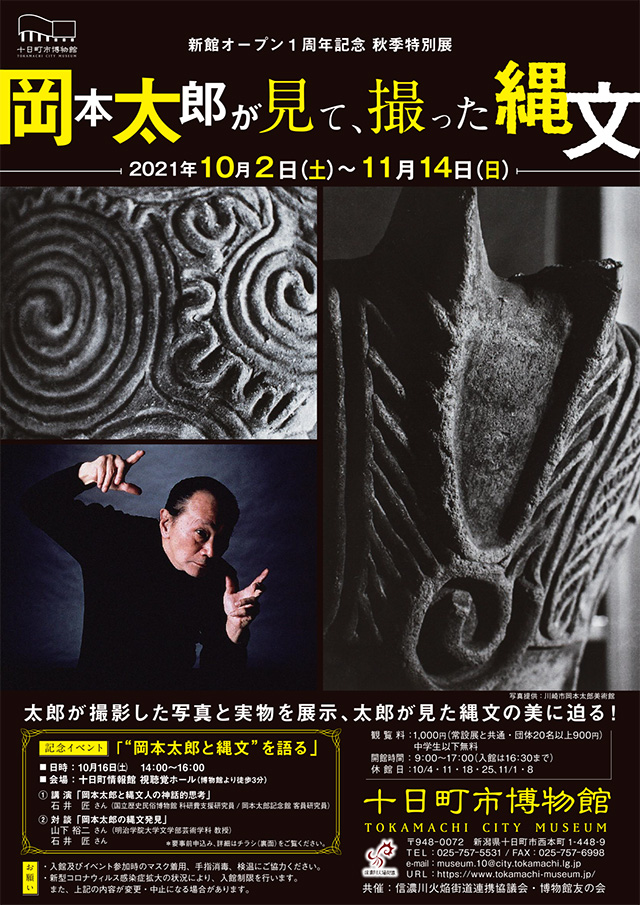

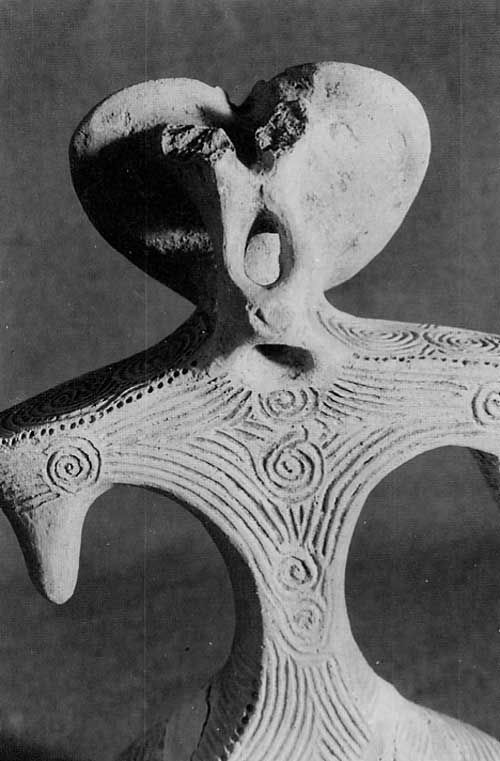

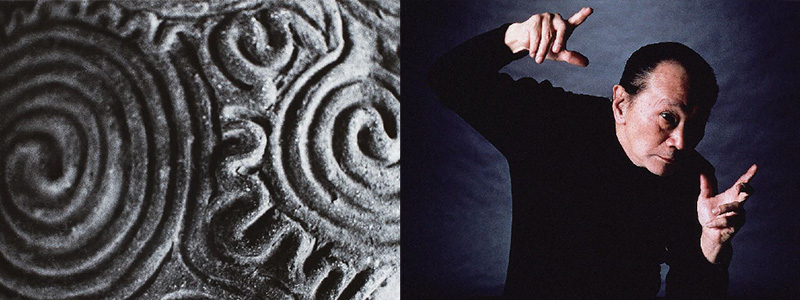

<縄文土器はすごい、沖縄はすごい!日本を再発見>

作品の製作とともに太郎が熱心に行ったのは、忘れられた日本の芸術の再発見でした。縄文土器の魅力を伝え、発見を求めて全国を旅しました。

運命の女性、敏子との出会い

1948年(昭和23)、親友の花田清輝らと結成した「夜の会」では美術や哲学について討論が熱く交わされ、画学生や美術に関心のある若者達も続々集まってきました。そこに当時大学を卒業したばかりの平野敏子も顔を出していました。明るく素直で、文章の才能を持つ敏子を気に入った太郎は、彼女を秘書にしました。結婚はしませんでしたが、その後パートナーとして生涯をともにしました。

スキーの腕前はプロ級!話題になった青山のアトリエ、太郎デザインの宇宙人はヒトデ型

大阪万博と太陽の塔(1963-1975)

<敗戦国から経済大国へ、日本の発展と太郎の活躍>

高度経済成長の追い風に乗って、日本には東京オリンピックなどの大イベントが目白押し。太郎は、作品制作や本の執筆などで多忙な日々を送りました。

<万博のプロデユーサーに就任、「太陽の塔」に日本中がビックリ>

オリンピックに引き続き、日本で万国博覧会の開催が決定します。太郎はテーマプロデューサーとして、大胆なアイデアを次々と打ち出しました。

東京五輪参加メダルヲデザイン、万博のテーマプロデューサーに、「ベラボーなもの」太陽の塔、ギョロ目の飛行船「TARO号」

「芸術は爆発だ!」生き続ける太郎の魂(1976-1996)

<CMやバラエティ番組に登場、太郎の言葉は流行語に>

晩年の太郎は、テレビコマーシャルやバラエティ番組に多数出演しました。「芸術は爆発だ!」「なんだ、これは」印象的な言葉が大流行しました。

<死後も太郎を語り継いだ敏子、行方不明だった壁画との出会い>

太郎の死後、彼の芸術を語り継ぐために立ち上がったのは、パートナーの敏子です。行方不定になっていた巨大壁画『明日の神話』と再会します。

「芸術は爆発だ!」、子供の自由奔放の絵が大好き、お別れ会「岡本太郎と語る広場」

1996年(平成8)1月7日、84才で亡くなりました。

太郎は形式的な「お葬式」を嫌いましたので、パートナーの敏子と仲間たちは、2月26日に東京・草月会館草月プラザでお別れ会「岡本太郎と語る広場」が開き、参加者は焼香の代わりに角の生えた鐘『歓喜』を打ち、それぞれが心の中で太郎と語り合い、最後のお別れを告げたのでした。

行方不明だった壁画との出会い

大阪万博の『太陽の塔』と同時進行でメキシコで製作された巨大壁画『明日の神話』は、その後行方不明になっていました。

2003年(平成15)岡本敏子の努力によって、メキシコの小さな町の資材置き場で、置き去りにされていた『明日の神話』と35年ぶりの再会を果たすことができました。

太郎の死後、パートナーの岡本敏子は、『明日の神話』は岡本太郎の最高傑作と言って、「日本に必ず持ち帰って修復し、日本中の人々に見てもらうわ」と誓いを新たにしました。

2005年(平成17)4月、メキシコから日本への移送準備が整うのと同時に、同月20日に岡本敏子は急に亡くなりました。

『明日の神話』が渋谷駅へ

岡本太郎の最高傑作のひとつ、『明日の神話』は長い間メキシコで行方不明になっていましたが、太郎の死後7年を経て、再び岡本敏子の前に現れました。日本に送り、修復して公開するという一大プロジェクトは急ピッチで進められ、2006年(平成18)東京・汐留で世界初の一般公開が始まりました。

『明日の神話』は、幅30メートル、高さ5.5メートルもの巨大作品です。原爆という、日本人にとって意味深い内容でもあることから、最終的に日本のどこに恒久設置されるかが注目されていました。

候補として、東京の渋谷、大阪の吹田、広島の3地域から申し入れがありましたが、選考が重ねられた結果、渋谷が恒久設置先に決定しました。

2008年(平成20)11月17日、渋谷駅の連絡通路で一般公開のオープンセレモニーが開始され、多くの人々がその迫力に目を見張りました。

w

コメント